Penelitian demi penelitian semakin membuktikan bahwa kelompok Masyarakat Adat (MA) merupakan pelindung hutan tropis dan keanekaragaman hayati terbaik di dunia (Madhav Gadghil, et al, 1993). Karena bagi MA, hutan bukan hanya sebagai tempat berlindung, sumber pangan dan obat-obatan, namun juga menjadi bagian dari identitas sosio-kultural.

Melalui praktik berkelanjutan berdasarkan pada tradisi adat, MA adalah pelaku konservasi yang paling efektif dalam mengelola, menjaga, hingga memulihkan hutan yang terdegradasi. Sehingga peran dan kontribusinya dalam menghadapi perubahan iklim sangatlah penting (Ding, et al, 2016) di dalam bukunya Climate Benefits, Tenure Costs. The Economic Case for Securing Indigenous Land Rights in the Amazon.

Namun, bertolak belakang dengan sains global, dalam konteks tanah air data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) per agustus 2023 mengungkapkan hal sebaliknya.

Dari total seluas 26,9 juta hektar luas wilayah adat yang telah diregistrasi BRWA yang tersebar di 32 provinsi dan 155 kabupaten/kota, hanya sekitar 3,73 juta hektar atau 13,9% yang pengakuannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Sedang dalam konteks penetapan Hutan Adat, dari sekitar 20.856.744 hektar luas potensi hutan adat di tanah air hanya seluas 221.648 hektar (123 SK Hutan Adat) yang telah mendapatkan penetapan oleh Pemerintah (BRWA, 09/08/2023).

Ironisnya pula, meski MA memiliki pengetahuan dan praktik paling baik dalam pengelolaan hutan namun mereka jugalah pihak yang paling terdampak perubahan iklim. Padahal, ambisi iklim di sektor hutan dan tataguna lahan (forest and land use) seharusnya dapat dicapai dengan melibatkan peran mereka seluas-luasnya.

Lantas, apa yang menjadi penyebab persoalan ini ?

Masyarakat adat di Kaluppini Kabupaten Enrekang menjaga hutan melalui kearifan dan tradisi yang ada. Sayangnya, d Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, termasuk terhadap hutan masih begitu minim. Foto; Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.

Masyarakat adat di Kaluppini Kabupaten Enrekang menjaga hutan melalui kearifan dan tradisi yang ada. Sayangnya, d Indonesia, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat, termasuk terhadap hutan masih begitu minim. Foto; Wahyu Chandra/Mongabay Indonesia.Batu Sandungan

Jika ditarik mundur satu dekade lalu akar kesenjangan ini sejatinya berakar dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 35/2012 yang masih mempertahankan norma pengakuan bersyarat bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Ketentuan ini secara eksplisit menyatakan bahwa penetapan Hutan Adat harus diawali dengan pengukuhan keberadaan MHA sebagai subjek hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan Pemda, yang lalu menjadi dasar bagi Kementerian LHK untuk menetapkan Hutan Adat.

Di satu sisi putusan MK 35/2012 yang mengeluarkan Hutan Adat dari Hutan Negara, namun dalam beslissing yang sama, MK berkukuh mempertahankan pengakuan bersyarat dalam Pasal 67 UU Kehutanan yang menjadi bagian objek gugatan.

Tafsir MK dalam mempertahankan pengaturan pengakuan bersyarat ini berkesan ditujukan agar putusan MK yang mengeluarkan Hutan Adat dari Hutan Negara agar dapat “dieksekusi” dalam kerangka otonomi daerah.

Kalkulasi ini ternyata meleset. Gagasan untuk menegakan pengakuan dan perlindungan MHA dalam kerangka otonomi daerah melalui skema Perda ternyata berkonsekuensi pada ongkos legislasi yang tidak sedikit. Catatan pribadi penulis, maka untuk mendorong terbitnya satu Perda saja, realitanya dapat mencapai Rp80 juta yang angkanya bisa berbeda-beda di tiap daerah.

Dengan alat ukur yang sama, hal ini jauh berbeda. Bandingkan saja dengan perusahaan yang hanya membutuhkan syarat administratif untuk diakui sebagai subjek hukum demi mendapatkan hak penguasaan hutan ratusan ribu hektar. Bahkan, meski sekalipun para pemilik korporasi ini tidak diketahui dimana rimba dan tempat tinggalnya.

Sebagai catatan, hampir 94,8 persen atau sekitar 53 juta hektar penguasaan lahan berada di tangan korporasi sementara penguasaan yang berada di tangan rakyat hanya 2,7 juta hektar (Walhi, Agustus 2022).

Selain faktor biaya, kecenderungan pasifnya Pemda dalam mewujudkan amanat Putusan MK 35/2012 juga menjadi satu persoalan. Political will yang rendah akhirnya menjadikan MA kerap diperhadapkan dengan intrik politik, seperti menjadi komoditas dalam politik transaksional menjelang Pilkada.

Tentu saja, hal ini bertambah dengan berbagai persoalan ketidaksinkronan regulasi, tumpang tindih kewenangan, biaya, ego sektoral, prioritas daerah yang berbeda-beda, yang kemudian bersilang sengkarut dengan berbagai minimnya kapasitas dan pemahaman di tingkat daerah.

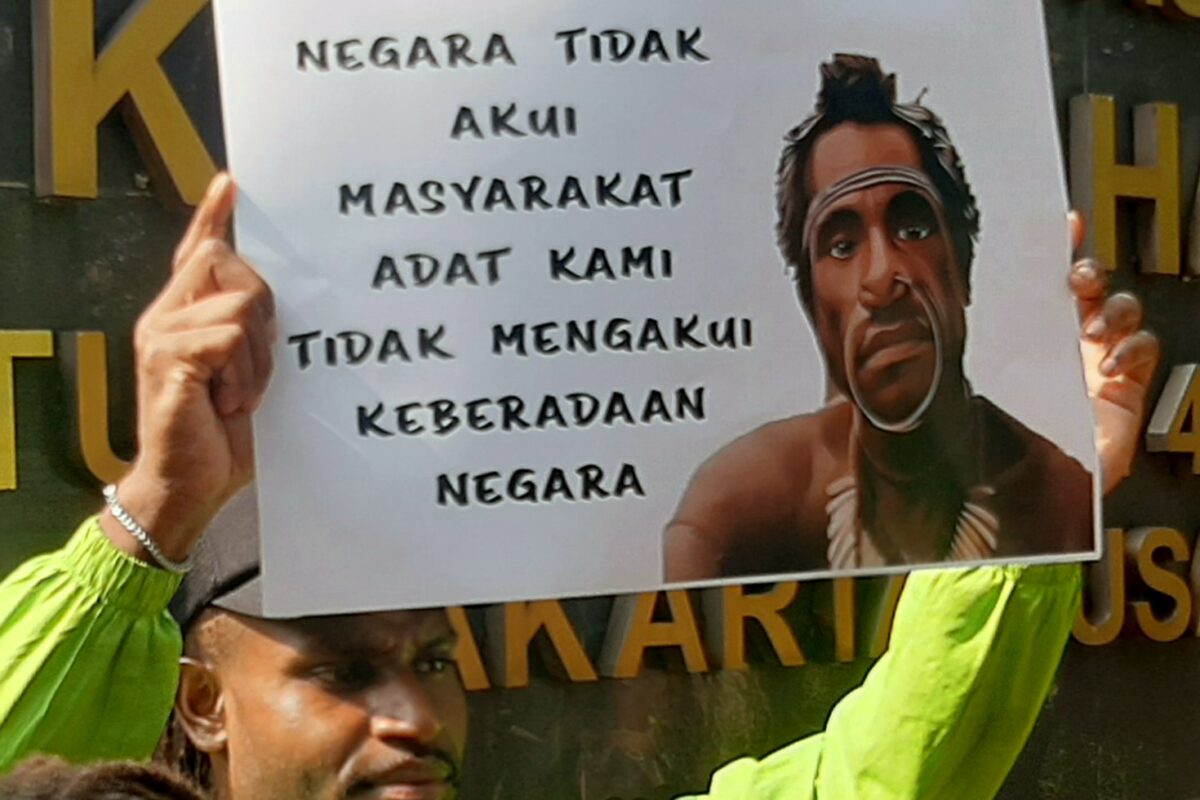

Pengakuan keberadaan Masyarakat Adat kerap lambat dilakukan. Melalui skema kebijakan, langkah diskresi perlu dilakukan oleh Pemerintah. Foto: Themmy Doaly/ Mongabay Indonesia

Pengakuan keberadaan Masyarakat Adat kerap lambat dilakukan. Melalui skema kebijakan, langkah diskresi perlu dilakukan oleh Pemerintah. Foto: Themmy Doaly/ Mongabay IndonesiaAkses bagi Keadilan

Untuk mengakhiri polemik dan status quo ini sudah selayaknya pemerintah mengambil langkah diskresi agar MA dapat memperoleh keadilan atas hak-haknya. Pengakuan sebagai subjek hukum haruslah diletakkan dalam kerangka akses keadilan (acces to justice) untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam pengelolaan sumberdaya alam.

John Rawls (1971) menyebut prinsip dasar dalam negara hukum (rule of law) adalah keadilan serta kesetaraan (justice is fairness). Dalam keadilan, distribusi yang adil atas semua kesempatan, kedudukan, peranan, serta manfaat-manfaat atau nilai-nilai sosial yang terdapat di dalam masyarakat adalah sebuah keharusan.

Sedangkan dalam negara hukum, untuk menciptakan proses hukum yang adil (due process of law), asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law) harus diwujudkan melalui pembentukan hukum yang menjamin persamaan hak (legislations to ensure equality of rights). Tanpanya mustahil mencapai keadilan itu sendiri (a nonsense justice).

Dengan demikian maka paradigma politik hukum (law and policy making), kebijakan pengakuan dan perlindungan terhada MHA sudah mestinya di lihat dan diletakkan dalam lensa hukum responsif (Nonet dan Selznick, 2003).

Hukum mestinya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, tetapi juga harus mampu berfungsi sebagai fasilitator yang dapat merespon berbagai kebutuhan dan aspirasi sosial yang berkembang.

Hukum harus keluar dari jebakan formalisme kaku, yang mampu mengakomodasi perubahan-perubahan sosial demi tercapainya keadilan dan emansipasi publik.

Para perempuan adat dari Desa Rendubutowe, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, memandang ruang hidup mereka yang bakal hilang jadi Bendungan Lambo. Foto: Moh Tamimi/Mongabay Indonesia

Para perempuan adat dari Desa Rendubutowe, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, memandang ruang hidup mereka yang bakal hilang jadi Bendungan Lambo. Foto: Moh Tamimi/Mongabay IndonesiaAffirmative Action bagi Pengakuan Masyarakat Adat

Oleh sebab itu sudah semestinya kebijakan pengakuan dan perlindungan MA berubah dari legislasi pasif (passive legislation) ke affirmative action demi mewujudkan hukum yang menjamin persamaan hak dan keadilan.

Affirmative action sendiri adalah kebijakan yang dikeluarkan untuk kelompok tertentu yang tidak memiliki representasi secara memadai pada posisi-posisi penting di masyarakat sebagai akibat sejarah diskriminasi (Sayuti, 2013); seperti ras, gender, etnisitas, serta orientasi seksual akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan (Anderson, 2002).

Dalam konteks mewujudkan persamaan hak dan keadilan MA, affirmative action harus diartikan sebagai upaya mempermudah pengakuan sebagai subjek hukum MA dengan cara menghilangkan semua hambatan dalam sistem dan norma, tanpa kecuali.

Salah satu caranya, Pemda dapat mewajibkan pengakuan MHA melalui Perda, terlepas apakah itu harus melalui Perda Khusus, Perda Umum, ataupun Perda Pedoman Tata Cara Pengakuan MHA, menjadi cukup hanya lewat SK Kepala Daerah saja yang akan jauh lebih efektif dan hemat biaya.

Di tingkat pusat, -agar tidak bertentangan dengan putusan MK serta UU sektoral lain, Pemerintah dapat melakukan terobosan kebijakan melalui penyusunan regulasi kodikatif. Termasuk metode omnibus yang mana ketentuan ini harus menarik dan menyesuaikan pasal-pasal terkait MA yang tersebar pada berbagai UU.

Tanpa memangkas segala hambatan hukum, sistem dan norma yang mempersulit Masyarakat Adat untuk mendapatkan haknya, hal ini hanya akan memperpanjang ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam diskursus keadilan iklim, maka inilah fondasi kejahatan iklim sesungguhnya.

* Asrul Aziz Sigalingging, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Jambi. Tim Perumus Naskah Akademik dan Ranperda Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA, Provinsi Jambi. Artikel ini adalah opini penulis.

Menanti UU Masyarakat Adat, Belasan Tahun Proses Tak Ada Kejelasan

3 months ago

78

3 months ago

78

![Desakan Industri Baja Cikarang Bertransisi, Tak Hanya Janji [2]](https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2025/04/Raja-Paksi-25-768x508.jpg)