- Menurut sebuah studi terbaru, sebuah upaya konservasi di tingkat nelayan di Alor, Nusa Tenggara Timur berhasil mengurangi penangkapan hiu tikus hingga 91% dengan cara memberikan peluang pendapatan alternatif seperti pariwisata.

- Penelitian yang berlangsung dari tahun 2021 hingga 2023, mendukung sembilan nelayan yang berpartisipasi secara sukarela dengan menyediakan sumber daya untuk beralih ke mata pencaharian baru.

- Hasilnya, sebagian nelayan yang mengikuti program ini mengalami peningkatan pendapatan, meskipun beberapa menghadapi kesulitan akibat tantangan personal dan ketidakstabilan pekerjaan.

- Studi ini menyoroti pentingnya upaya konservasi jangka panjang yang melibatkan komunitas lokal, menangani tantangan sosial-politik, serta mendapat dukungan kuat dari pemerintah.

Sebuah studi terbaru menyebut bahwa upaya inisiatif konservasi di Nusa Tenggara Timur yang berfokus kepada peningkatan sumber pendapatan alternatif masyarakat telah berhasil mengurangi penangkapan spesies hiu tikus yang terancam punah, hingga tingkat 91%.

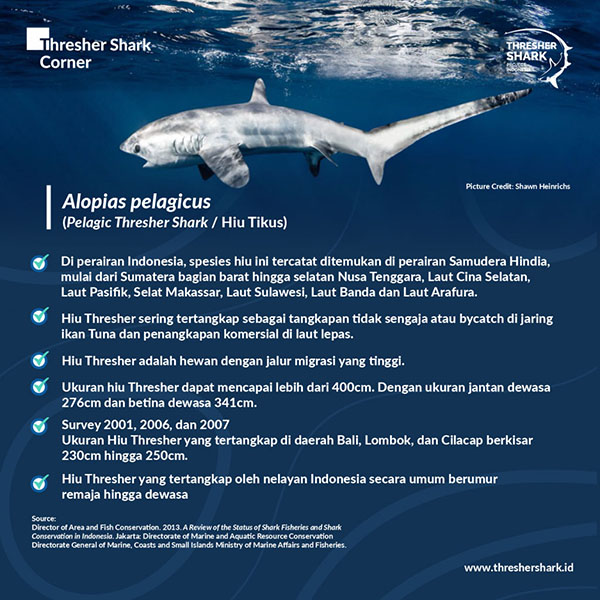

Selama beberapa dekade, hiu tikus pelagis (Alopias pelagicus) telah menjadi target utama komunitas nelayan skala kecil di Kepulauan Alor, NTT. Spesies ini telah menopang mata pencaharian sehari-hari dan menjadi sumber protein bagi masyarakat.

Namun, populasi hiu ini di kawasan Indo-Pasifik telah menurun sebesar 50–79% dalam tiga generasi terakhir. Indonesia, sebagai negara penangkap hiu terbesar di dunia, telah mengalami penurunan drastis, dengan estimasi penurunan populasi hingga 83%.

Dalam studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Indonesia dan Inggris ini, para nelayan peserta yang berpartisipasi ini mengalami peningkatan pendapatan, dalam beberapa kasus hingga 5,2 kali lipat dibandingkan sebelum intervensi dilakukan.

“Alasan di balik perlindungan pari manta dan hiu paus terletak pada nilai non-ekstraktif mereka, khususnya sektor pariwisata, dimana hiu tikus pelagis masih dipandang bernilai sebagai sumber perikanan ekstraktif, khususnya sirip dan dagingnya yang dapat dikonsumsi secara lokal,” tulis Rafid A. Shidqi, mahasiswa doktoral di Duke University dan salah satu pendiri Thresher Shark Indonesia, yang juga menjadi penulis utama dalam jurnal yang diterbitkan pada 11 Februari 2025 lalu di jurnal Oryx.

Hiu tikus pelagis (Alopias pelagicus). Foto: Rafn Ingi Finnsson melalui Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).

Hiu tikus pelagis (Alopias pelagicus). Foto: Rafn Ingi Finnsson melalui Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).Upaya konservasi ini dilaksanakan antara tahun 2021 hingga 2023 di desa Ampera dan Lewalu, dengan sembilan peserta sukarela dari total 27 nelayan hiu tikus pelagis setempat. Kelompok peserta memperoleh pendapatan rata-rata sebesar Rp 2,4 juta rupiah per bulan.

Sebelum pelaksanaan program, para peneliti telah melakukan wawancara mendalam dan mengumpulkan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan. Mereka juga bekerja sama dengan otoritas lokal dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan kampanye di tingkat komunitas.

Para peneliti menguji dampak program mata pencaharian terhadap konservasi hiu tikus dengan membandingkan rata-rata tangkapan hiu bulanan antara peserta dan kelompok nelayan yang tidak berpartisipasi.

Selama periode Agustus 2021 hingga November 2023, peserta program mencakup 33% dari total nelayan, namun hanya menyumbang 9% dari tangkapan hiu tikus, yaitu 29 dari total 332 ekor hiu, demikian tertulis dalam studi tersebut.

Sebagai imbalan atas bantuan untuk beralih ke mata pencaharian baru — seperti perahu, mesin, peralatan, dan modal usaha awal — para peserta sepakat untuk menghentikan penangkapan hiu tikus. Mereka menerima modal tersebut dalam empat tahap, sementara tim proyek memantau secara ketat penggunaannya.

“Tidak ada tangkapan yang tercatat dari nelayan peserta selama 18 bulan pertama; namun, terjadi peningkatan kembali selama delapan bulan terakhir masa intervensi, di mana para nelayan menyatakan bahwa mereka terdorong oleh kesulitan ekonomi dan tekanan sosial-politik,” tulis para penulis studi tersebut.

Studi itu juga mencatat bahwa tiga nelayan mengalami penurunan pendapatan setelah beralih profesi, terutama karena masalah pribadi seperti sakit dan tanggung jawab keluarga yang menyulitkan mereka untuk berkomitmen penuh pada pekerjaan baru mereka.

Faktor lain yang memengaruhi perbedaan pendapatan adalah stabilitas pekerjaan baru tersebut. Usaha di darat ternyata lebih menguntungkan dan stabil, sedangkan penangkapan ikan tuna dan kakap merah kurang dapat diprediksi karena tergantung musim.

Studi ini menyebut jika salah satu penangkap hiu paling senior di desa, memilih untuk tidak beralih profesi, -bukan karena menolak konservasi, tetapi lebih karena konflik individu dengan aparat desa dan anggota masyarakat lain.

“Mengetahui dan menyelesaikan konflik antar-manusia akan memungkinkan proses yang lebih inklusif, dengan manfaat yang signifikan bagi konservasi hiu tikus,” demikian disimpulkan dalam makalah itu.

Hiu tikus pelagis. Dok: NOAA Observer Program melalui Wikimedia Commons (domain publik).

Hiu tikus pelagis. Dok: NOAA Observer Program melalui Wikimedia Commons (domain publik).Intervensi Program Konservasi Hiu di Tingkat Nelayan

Iqbal Herwata, Senior Manajer Konservasi Spesies Kunci di Konservasi Indonesia, menyatakan bahwa temuan studi ini penting untuk memperluas pemahaman tentang kompleksitas konservasi hiu di Indonesia.

Iqbal yang tidak terlibat dalam penelitian ini menyebut efektivitas intervensi berbasis pendapatan dalam mengurangi penangkapan spesies hiu yang terancam punah penting untuk diketahui. jelasnya.

“Studi ini tidak hanya memperkaya portofolio praktik konservasi yang berhasil di Indonesia, tetapi juga menghadirkan model konservasi berbasis bukti yang dapat direplikasi di wilayah lain, khususnya untuk spesies yang belum sepenuhnya dilindungi namun terus dieksploitasi, seperti hiu tikus,” ujar Iqbal kepada Mongabay.

Sebagai negara penangkap hiu terbesar di dunia, Indonesia mengekspor berbagai produk hiu, termasuk sirip, minyak hati, daging, dan kulit. Negara ini juga menjadi habitat bagi lebih dari 200 dari total 1.250 spesies hiu di dunia, yang hidup di terumbu karang maupun perairan dalam.

Di Indonesia sendiri, sebagian besar daging hiu itu dikeringkan, diasinkan, atau di asap sebelum di jual ke pengecer atau restoran. Produk-produk ini kemudian memasuki rantai pasok yang minim regulasi internasional.

Iqbal menekankan bahwa banyak kebijakan pemerintah terkait pengelolaan perikanan masih berfokus pada perikanan industri skala besar, namun minim mempelajari perilaku nelayan skala kecil yang justru merupakan mayoritas di Indonesia.

Dia menyatakan bahwa studi ini menegaskan pentingnya pelibatan komunitas lokal dalam upaya konservasi, terutama ketika spesies yang terancam memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat, namun spesies itu sedang menuju kepunahan.

Sirip hiu dengan berbagai ukuran yang sedang dikeringkan di dekat pelabuhan di Lamongan, Jawa Timur. Foto: A. Asnawi/Mongabay Indonesia.

Sirip hiu dengan berbagai ukuran yang sedang dikeringkan di dekat pelabuhan di Lamongan, Jawa Timur. Foto: A. Asnawi/Mongabay Indonesia.Hingga tahun 2023, hiu paus merupakan satu-satunya spesies hiu yang sepenuhnya dilindungi di Indonesia. Namun, situasi tersebut berubah ketika pemerintah memberikan perlindungan penuh terhadap enam spesies hiu berjalan (walking sharks), yang membuat aktivitas penangkapan, pemeliharaan, maupun perdagangannya menjadi ilegal.

Sementara itu, spesies hiu dan pari lainnya diatur secara ketat dalam hukum Indonesia dan melalui perjanjian internasional seperti CITES. Untuk memperdagangkan spesies tersebut, para pelaku usaha wajib memperoleh persetujuan resmi, sementara untuk ekspornya memerlukan izin khusus dan harus mengikuti kuota yang ditetapkan pemerintah.

Pada tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memperkenalkan aturan yang mengharuskan nelayan memperoleh izin untuk menangkap hiu serta melacak hasil tangkapan mereka.

Namun, dengan jumlah nelayan yang hampir mencapai 2,5 juta orang dan armada penangkapan ikan yang sangat besar, masih banyak hiu dan pari yang tertangkap tanpa pencatatan atau registrasi yang semestinya.

Iqbal menambahkan bahwa salah satu hal penting yang dapat dipetik dari studi ini adalah konservasi tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai upaya teknis atau proyek jangka pendek, melainkan sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan dukungan intensif serta kemitraan yang kuat dengan komunitas yang bergantung pada sumber daya alam.

Dia pun turut mengajak pemerintah daerah, -sebagai pihak yang paling dekat dengan realitas sosial dan budaya masyarakat pesisir, untuk mengambil peran sentral dalam mendorong intervensi berbasis komunitas yang disesuaikan dengan karakteristik lokal.

Iqbal menyarankan agar para pihak dapat melakukan pemetaan kebutuhan ekonomi dan alternatif mata pencaharian, fasilitasi program pelatihan, serta pembentukan institusi lokal yang kuat.

“Pemerintah provinsi dan nasional dapat memperkuat upaya-upaya ini melalui alokasi anggaran, dukungan regulasi, dan integrasi program konservasi ke dalam rencana pembangunan daerah dan kelautan,” ujarnya.

Artikel ini dipublikasikan perdana di sini pada tanggal 28 Maret 2025 oleh Mongabay Global. Tulisan ini diterjemahkan oleh Akita Verselita.

.

***

Foto utama: Hiu tikus (Alopias pelagicus). Foto: Shawn Heinrics/Thresher Shark.id

Hiu, Pari dan Hiu Hantu di Indonesia Hadapi Kepunahan yang Terus Meningkat

2 months ago

41

2 months ago

41