- Banyak fakta yang terungkap setelah pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten menjadi kasus yang berubah menjadi skandal. Fakta tersebut, mengungkap bagaimana kebobrokan Pemerintah, baik di daerah maupun pusat

- Salah satunya, adalah rencana reklamasi yang dilatarbelakangi oleh penurunan kualitas perairan yang sudah terjadi sejak 2006. Perencanaan tersebut ada dalam dokumen evaluasi lingkungan hidup Provinsi Banten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jakarta.

- Kasus pagar laut juga berhasil mengungkap fakta bahwa perencanaan pembangunan di perairan tersebut terlihat tidak sesuai dengan rambu-rambu pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

- Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021, 1 mil laut atau 1.852 kilometer (km) dari garis pantai diprioritaskan untuk perlindungan ekosistem, perikanan tradisional, akses umum, pantai umum dan/atau pertahanan dan keamanan

Mencuatnya kasus pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, mengungkap sejumlah fakta baru yang tak banyak publik tahu. Salah satunya, rencana reklamasi yang berlatarbelakang penurunan kualitas perairan. Rencana itu terungkap dalam dokumen evaluasi lingkungan hidup Banten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Jakarta, sebagaimana temuan Indonesian Ocean Justice Initiative (IOJI). Dokumen itu menyebut, kualitas perairan terus menurun sejak 2006-2020.

Kendati demikian, IOJI belum menemukan alasan mengapa reklamasi menjadi pilihan mengatasi penurunan kualitas perairan di pesisir itu. “Ini yang jadi pertanyaan, mengapa reklamasi yang dipilih, bukan melakukan upaya pemulihan lingkungan,” kata Andreas Aditya Salim, Direktur Program IOJI di Jakarta, baru-baru ini.

Dia katakan, munculnya rencana reklamasi itu jelas tidak sesuai rambu-rambu pemanfaatan ruang wilayah pesisir seperti dalam peraturan perundang-undangan. Contoh, Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Pasal itu menyatakan, satu mil laut atau 1,852 kilometer (km) dari garis pantai prioritas untuk perlindungan ekosistem, perikanan tradisional, akses umum, pantai umum dan, atau pertahanan, dan keamanan. Meski aturan itu cukup jelas, nyatanya pemerintah menerbitkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) untuk pengembang.

Kondisi itu, katanya, menunjukkan lemahnya paradigma pembangunan berkelanjutan. Di mana, perlindungan lingkungan hidup tak menjadi prioritas dalam perencanaan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pembangunan.

Walhi dan organisasi masyarakat sipil protes di atas pagar laut Tangerang. Foto: Walhi

Walhi dan organisasi masyarakat sipil protes di atas pagar laut Tangerang. Foto: WalhiImam Prakoso, Analis Senior IOJI melanjutkan, dari analisa mereka, tidak ada daratan tenggelam seluas area sertifikat HGB yang terbit, sebagaimana informasi sebelumnya. Namun, ada multitafsir kalau mengacu pada UU No 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), berkaitan dengan pemberian hak atas tanah di perairan.

Dia menyebut, pada Pasal 1 ayat (4) UUPA yang berbunyi ,“Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.” Kemudian, Pasal 1 ayat (5) UUPA yang berbunyi, “dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.”

Merujuk pada Pasal 2 UUPA, negara memiliki beragam hak menguasai atas permukaan bumi. Salah satunya, hak atas tanah, yang dapat diberikan dan jadi milik perorangan atau kelompok, serta badan-badan hukum.

Imam mengatakan, sebenarnya sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang telah bersifat final and binding. Bahwa, dasar laut tidak dapat tersertifikasi. Putusan ini sekaligus membatalkan ketentuan mengenai hak pengusahaan perairan pesisir (HP3), yaitu, bentuk privatisasi wilayah pesisir untuk menjaga kelestarian sumber daya alam pesisir.

HP3 menjadi bagian dari UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Namun, UU itu kemudian revisi jadi UU No 1/2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 36 ayat (1) Permen KP Nomor 28/2021 dengan tegas mengatur satu mil laut atau 1,852 km dari garis pantai prioritas untuk perlindungan ekosistem, perikanan tradisional, akses umum, pantai umum da, atau pertahanan dan keamanan.

“Dengan demikian, aktivitas pembangunan seperti perumahan atau area komersial di perairan pesisir, tidak akan pernah bisa dilaksanakan di perairan pesisir,” kata Imam.

Pagar laut di Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang, yang nelayan keluhkan. Foto: Irfan Maulana/Mongabay Indonesia

Pagar laut di Desa Kronjo, Kabupaten Tangerang, yang nelayan keluhkan. Foto: Irfan Maulana/Mongabay IndonesiaTak sentuh aktor

Harimuddin, Senior Advisor IOJI Harimuddin menuturkan, kasus pagar laut di Tangerang memberi banyak pelajaran. Salah satunya, penegakan hukum untuk pemalsuan dokumen bisa melalui Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), dan tiga UU yang berlaku sekarang.

Ketiganya bisa untuk pemasangan pagar laut, yaitu, UU No 32/2014 tentang Kelautan, UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No 1/2014 tentang PWP3K. “Semua tidak hanya mengatur sanksi administratif, tetapi juga mengatur sanksi pidana,” katanya.

Peluang itu makin besar dengan kehadiran instansi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, yakni kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Kewenangan itu ada pada penyidik Polri, Penyidik PPNS KKP, dan PPNS Kemen ATR/BPN.”

Penyidikan tindak pidana, diatur UU No 32/2014 tentang Kelautan, UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, dan UU No 1/2014 tentang PWP3K. Itu semua penyidikan terhadap pemasang atau pemilik pagar laut.

Nelayan yang terkena dampak bisa meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi kepada para pelaku melalui gugatan perdata. Harimuddin bilang, dasar hukum bisa Pasal 91 UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 1365 KUHPerdata.

Yonvitner, Kepala Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University menyampaikan pandangan tentang kasus pagar laut di Tangerang yang menarik perhatian publik. Kasus itu, katanya, jadi ujian negara terutama bagaimana dengan konstitusi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

“Ini adalah ujian, dan yang harus menjawabnya adalah yang punya konstitusi, yaitu negara. Negara harus menjawab untuk memastikan ia punya wibawa. Sebaliknya, wibawa akan hilang kalau tidak menjawab.”

Dia menyebut, ada lima alasan kenapa kasus pagar laut di Tangerang sebagai ujian. Pertama, karena pagar laut di Tangerang tidak sesuai tata ruang pesisir, yaitu, rencana zonasi wilayah dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Kedua, walau bernama pagar laut, namun nomenklatur bangunan itu tidak ada pagar. Ketiga, karena keberadaan bangunan laut (pagar) itu ternyata diketahui tanpa ada yang mengakui sebagai pemilik.

Keempat, proses penempatan pagar tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Kelima, pagar laut di Tangerang menjadi ujian karena seharusnya dasar perairan itu tidak boleh kepemilikan melalui sertifikat. Keenam, literasi masyarakat terhadap aturan mengenai zonasi pesisir lemah. “Ini jelas menjadi ujian.”

*****

1 month ago

39

1 month ago

39

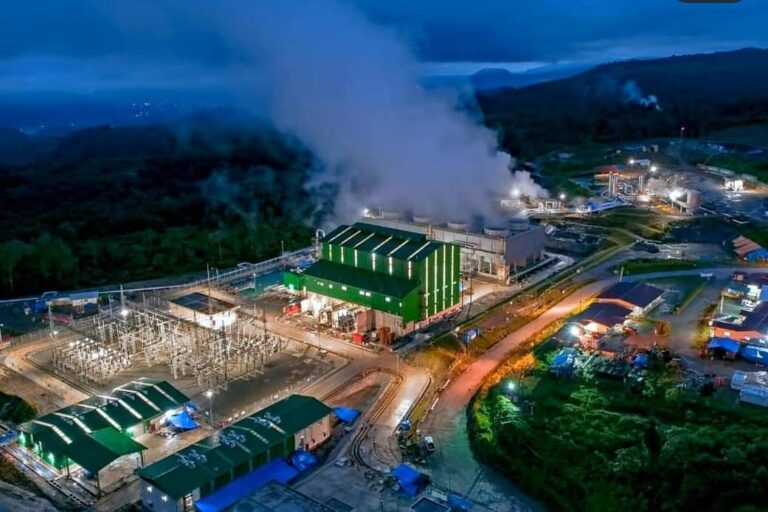

![Ada Pembangkit Panas Bumi, Warga Rantau Dedap Tak Nikmati Listriknya [2]](https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2025/02/Kampung-Rantau-Dedap-tanpa-penerangan-listrik-PLN-meski-dekat-dengan-pembangkit-PLTP-SERD-1-768x512.jpg)