- Pendeta Victor Tinambunan, Ephorus atau pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), menyerukan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Pasalnya, kehadiran perusahaan bubur kertas itu di tano batak justru berdampak masif pada bencana longsor dan banjir. Juga, menimbulkan kerusakan sosial dan ekologis.

- Seruan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU), yang terdiri dari Bakumsu, KSPPM, YAK, YDPK, Petrasa, dan Bitra Indonesia mendukung penuh seruan Ephorus HKBP itu.

- JAMSU menilai, Pernyataan sikap Ephorus HKBP ini bisa jadi pelecut tokoh-tokoh lain, dari pemimpin agama, pemerintah, hingga sektor swasta untuk segera menyatakan sikap dan berkontribusi dalam penyelamatan sumber daya alam di tano batak. Pemerintah juga harus tegas mencabut izin usaha TPL yang merusak lingkungan dan menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat adat.

- Salomo Sitohang, Corporate Communication Head TPL menyampaikan klarifikasinya terkait pernyataan dari Tinambunan. Mereka menolak segala tudingan yang menyebut perusahaan tidak inklusif dan menyebabkan bencana ekologi.

Pendeta Victor Tinambunan, Ephorus atau pimpinan tertinggi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), menyerukan penutupan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Pasalnya, kehadiran perusahaan bubur kertas itu di Tano Batak justru berdampak buruk dan masif, menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial hingga bencana longsor dan banjir.

“Penutupan TPL bukan sekadar desakan emosional, ini langkah preventif demi mencegah krisis sosial dan ekologis yang lebih dalam demi Tano Batak, Sumatera Utara dan keberlanjutan bumi,” katanya di akun media sosialnya, Rabu (7/5/25).

Ada tujuh poin yang dia sampaikan lewat tulisan terbukanya itu. Poin-poin itu merupakan bentuk keprihatinan serta tanggung jawab Tinambunan sebagai bagian dari masyarakat Tano Batak dan pimpinan gereja HKBP yang beranggotakan 6,5 juta jiwa itu.

Menurut dia, bencana ekologis dan sosial bukan sekadar dampak insidental juga jejak panjang dari konflik yang tidak kunjung ada penyelesaian yang bermartabat.

Dia menggarisbawahi keuntungan finansial besar yang TPL peroleh dari pemanfaatan sumber daya alam di Tano Batak. Tak berbanding dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pendapatan masyarakat lokal secara umum.

Hanya sebagian masyarakat dapat keuntungan. Ketimpangan ini jadi cermin ketidakadilan distribusi manfaat ekonomi.

“Melihat Ironi kehidupan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini, dengan segala hormat dan tanggung jawab moral, saya menyerukan kepada pemilik dan pimpinan TPL, tutup operasional perusahaan sesegera mungkin.”

Desakan itu, katanya, bukan sekadar emosional, melainkan langkah preventif untuk menghindari krisis lebih parah di masa depan. Bagi masyarakat di Tano Batak, bagi Sumatera Utara, bahkan bagi keberlanjutan ekologis global bahkan generasi yang belum lahir.

Secara pribadi, dia tidak mengenal langsung pemilik atau pimpinan TPL. Ironis, karena perusahaan besar yang beroperasi puluhan tahun di atas tanah leluhur orang Batak itu tidak membangun relasi sosial dan komunikasi dengan masyarakat.

“Absennya relasi itu menjadi bentuk pengabaian etika bersama masyarakat.”

Seruan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (Jamsu), yang terdiri dari Bakumsu, KSPPM, YAK, YDPK, Petrasa, dan Bitra Indonesia mendukung penuh seruan Ephorus HKBP itu.

Mereka sepakat, TPL meninggalkan jejak kerusakan ekologis dan konflik sosial yang berkepanjangan. Padahal, sudah perusahaan Sukanto Tanoto itu sudah berpuluh tahun beroperasi di tanah leluhur masyarakat Batak.

Juniaty Aritonang, Sekretaris Eksekutif Bakumsu, mendukung sikap berani Tinambunan sebagai pimpinan gereja yang menggunakan otoritas moralnya untuk membela hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.

“Sikap Ompu I menunjukkan kepemimpinan spiritual yang berpihak pada keadilan sosial dan tanggung jawab ekologis,” katanya dalam pernyataan bersama, di Medan, Selasa (13/5/25).

Sandres Siahaan, dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) mencatat, masih banyak konflik agraria belum selesai. Seperti, kriminalisasi warga, perusakan kawasan hutan adat, serta ketimpangan ekonomi yang mencolok antara perusahaan dan masyarakat lokal.

“Seruan itu sebagai bentuk tanggung jawab moral, spiritual dan sosial dari seorang pemimpin gereja terhadap kondisi krisis yang telah berlangsung lama di wilayah Tano Batak.”

Jamsu menilai, pernyataan sikap Ephorus HKBP ini bisa jadi pelecut tokoh-tokoh lain, dari pemimpin agama, pemerintah, hingga sektor swasta untuk segera menyatakan sikap dan berkontribusi dalam penyelamatan sumber daya alam di tano batak. Pemerintah juga harus tegas mencabut izin usaha TPL yang merusak lingkungan dan menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat adat.

Deforestasi di Konsesi TPL sektor Aek Nauli. Foto: Auriga Nusantara.

Deforestasi di Konsesi TPL sektor Aek Nauli. Foto: Auriga Nusantara.Apa kata TPL?

Salomo Sitohang, Corporate Communication Head TPL merespon pernyataan Tinambunan. Mereka menolak segala tudingan yang menyebut perusahaan tidak inklusif dan menyebabkan bencana ekologi.

Dalam pernyataan tertulis, dia menyebut TPL sudah membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat. Dialog, sosialisasi, dan program kemitraan sudah mereka lakukan dengan berbagai tokoh.

Dia pun menyebut, perusahaan sudah menjalankan kegiatan sesuai peraturan dan ketentuan pemerintah . Pemantauan lingkungan mereka lakukan periodik, bekerjasama dengan lembaga independen dan tesertifikasi, untuk memastikan aktivitas mereka sesuai peraturan.

Dalam satu poin bantahannya, Salomo menyinggung audit yang sudah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lakukan 2022-2023 menyatakan, TPL taat segala regulasi, dan tidak ada pelanggaran lingkungan atau sosial.

“Kami menghargai hak setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, namun kami berharap hal tersebut didasarkan pada data dan fakta yang akurat. Kami membuka ruang dialog dan menerima masukan dari semua pihak guna menciptakan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di wilayah Tano Batak,” katanya.

Bantahan Salomo ini tidak sesuai dengan catatan masyarakat sipil. Data AMAN Tano Batak, misal, sekitar 25.366 hektar wilayah adat TPL klaim sepihak tanpa proses persetujuan yang sah dari masyarakat adat pemilik tanah.

Padahal, area itu merupakan sumber air, hutan kemenyan, lahan sakral, serta lahan produktif seperti kopi dan durian. Lahan itu mereka hancurkan, dan konflik pun tak terhindarkan,

Sedikitnya, 260 orang mengalami kriminalisasi dan kekerasan antara 1998-2025, karena mempertahankan tanah adat dari ekspansi perusahaan. Beberapa belum ada penyelesaian.

Yang terbaru, empat Masyarakat Adat Lembaga Adat keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras), bermukim di Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Simalungun, vonis penjara. Juga, Masyarakat Adat Onan Harbangan, Desa Pohan Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, yang diduga mendapat mendapat penganiayaan oleh sejumlah oknum keamanan TPL, Senin (25/1/25).

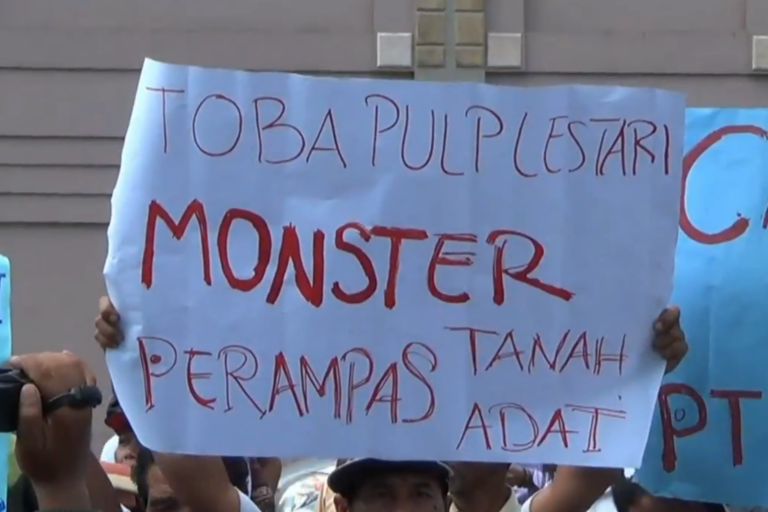

Protes Masyarakat Adat Tanah Batak karena lahan mereka masuk dalam konsesi perusahaan PT TPL. Pemerintah beri izin tanpa melihat, kalau di area itu merupakan ruang hidup masyarakat adat. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia

Protes Masyarakat Adat Tanah Batak karena lahan mereka masuk dalam konsesi perusahaan PT TPL. Pemerintah beri izin tanpa melihat, kalau di area itu merupakan ruang hidup masyarakat adat. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay IndonesiaBebaskan Sorbatua

Salah satu kasus kriminalisasi menimpa Sorbatua Siallagan, Ketua Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan di Dolok Parmonangan, Simalungun. Saat ini, kasus tengah menunggu putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Untuk menunjukkan solidaritas, gabungan Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Sorbatua Siallagan dan Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan kembali mendatangi Mahkamah Agung, 9 Mei lalu.

Judianto Simanjuntak, Kuasa Hukum Sorbatua Siallagan dari Tim Advokasi Masyarakat Adat Nusantara (TAMAN), menyatakan, perkara ini angin segar bagi penegakan hukum. Ia tercermin dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN, 17 Oktober 2024, yang membatalkan putusan bersalah Sorbatua dari Pengadilan Negeri Simalungun.

Majelis Hakim PN Simalungun keliru dalam menjatuhkan hukuman. “Dalam hukum pidana, hanya tindakan yang merupakan kesalahan dan melawan hukum yang dapat dijatuhi pidana. Sorbatua tidak melakukan kesalahan maupun tindakan yang melanggar hukum,” katanya dalam keterangan tertulis yang Mongabay terima.

Putusan itu, telah mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisional mereka. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, dan berbagai instrumen hukum lainnya.

Friska Simanjuntak, dari Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan, mengaku kecewa atas kriminalisasi Sorbatua. Pasalnya, komunitas adat mereka sudah turun-temurun mengelola wilayah adat tersebut sejak tahun 1700-an.

“Generasi kami yang saat ini mendiami Huta Dolok Parmonangan adalah generasi ke-11 dari keturunan Raja Ompu Umbak Siallagan,” ujar Friska.

Sinung Karto, dari Divisi Penanganan Kasus PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebut, kasus Sorbatua adalah satu dari banyak contoh kriminalisasi masyarakat adat. Minimnya pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat membuat wilayah mereka rentan terhadap perampasan, kekerasan, dan intimidasi.

Catatan Akhir Tahun 2024, AMAN mencatat 121 kasus perampasan wilayah adat seluas 2.824.118,36 hektare yang menimpa 140 komunitas adat.

“Kedatangan komunitas adat ke Jakarta ini harus menjadi refleksi bagi negara dan aparat penegak hukum agar menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat.”

Dian berharap, Mahkamah Agung dapat memutus perkara ini secara objektif dan adil, bukan hanya bagi Sorbatua dan komunitasnya, tetapi juga bagi seluruh masyarakat adat di nusantara.

Senada dengan Samuel, dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). Dia bilang, kriminalisasi terhadap Sorbatua Siallagan merupakan bentuk nyata penyalahgunaan hukum untuk merampas hak masyarakat adat atas wilayahnya sendiri.

Negara, melalui aparat penegak hukum, gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak-hak asasi masyarakat adat dan justru menjadi alat kekerasan struktural yang melegitimasi kepentingan korporasi.

“Ini bukan sekadar persoalan hukum, ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Sorbatua dikriminalisasi karena membela tanah adatnya. Mahkamah Agung harus melihat perkara ini dengan perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia, bukan semata-mata prosedur hukum formal.”

Aksi solidaritas terhadap Sorbatua Siallagan di MA. Dokumentasi: Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Sorbatua Siallagan

Aksi solidaritas terhadap Sorbatua Siallagan di MA. Dokumentasi: Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Sorbatua Siallagan*****

1 month ago

67

1 month ago

67