- Kritik berbagai pihak tak menyurutkan pemerintah untuk meneruskan proyek pengembangan PLTP Muara Laboh Unit II di Solok, Sumatera Barat (Sumbar). Alih-alih, Pemerintah RI-Jepang mencapai kesepakatan pembiayaan dengan nilai investasi US$500 juta atau sekitar Rp8,2 triliun.

- Wengky Purwanto, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar menyayangkan kesepakatan itu dan memintanya ditinjau ulang. Alasannya, proyek tersebut hanya akan melanjutkan cerita buruk PLTP Muara Laboh I telah beroperasi lebih dulu. Produktivitas pertanian di sekitar turun drastis sejak PLTP beroperasi.

- Melky Nahar, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menengarai adanya upaya membuat narasi untuk membentuk citra positif atas proyek ini. Misalnya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan lapangan kerja, meski bukti empiris dari berbagai lokasi PLTP menunjukkan sebaliknya. Di beberapa tempat seperti Flores dan Dieng, aktivitas proyek menyebabkan konflik sosial dan hilangnya ruang hidup produktif warga.

- Beyrra Triasdian, Renewable Energy Portofolio Manager Trend Asia mengkritik kebijakan transisi energi yang fokus pada pembangkit besar yang memiliki risiko lingkungan dan dampak sosial yang besar. Menurutnya, transisi energi tidak boleh membuat masalah baru dan harus menerapkan prinsip perlindungan masyarakat secara ketat.

Kritik berbagai pihak tak menyurutkan pemerintah untuk meneruskan proyek pengembangan PLTP Muara Laboh Unit II di Solok, Sumatera Barat (Sumbar). Alih-alih, Pemerintah RI-Jepang mencapai kesepakatan pembiayaan dengan nilai investasi US$500 juta atau sekitar Rp8,2 triliun.

Wengky Purwanto, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar menyayangkan kesepakatan itu dan memintanya ditinjau ulang. Alasannya, proyek tersebut hanya akan melanjutkan cerita buruk PLTP Muara Laboh I telah beroperasi lebih dulu.

“Walhi meminta rencana itu dipertimbangkan ulang mengingat dampak yang pernah terjadi di tahap I dulu. Bagi pemerintah dan pengusaha mungkin tidak seberapa, tetapi bagi masyarakat dampak itu sangat signifikan,” jelasnya, Senin (12/5).

Sebelumnya, Walhi melakukan riset terkait beroperasinya PLTP Muara Laboh tahap pertama. Hasilnya, pembangkit listrik yang diklaim bersih itu menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekologis.

Dua tahun sejak PLTP Muara Laboh I beroperasi, para petani gagal panen karena air irigasi membawa material hitam karena tanah mengeras.

Bersama Friends of the Earth (FoE), organisasi yang fokus lingkungan hidup di Jepang, Walhi menyampaikan laporan kepada Japan Bank for International Cooperation (JBIC), selaku pendana. Harapannya, dokumen ini bisa menjadi pertimbangan sebelum proyek itu benar-benar lanjut.

“Kalau pun hari ini mereka sudah MoU dan lanjut ke tahap dua, temuan-temuan tahap satu bisa tidak terulang lagi atau ada langkah dari pemerintah Indonesia dan dari pendanaannya agar kebijakan transisi energi tidak terjebak dalam solusi palsu,” katanya.

Wengky menilai, transisi energi seyogyanya komprehensif, minim menimbulkan dampak dan merugikan masyarakat. Faktanya, justru sebaliknya. Saat PLTP Muara Laboh tahap I dimulai, menimbulkan dampak buruk.

“Transisi energi itu tidak bisa hanya fokus pada energinya, sementara hak-hak masyarakat dan lingkungan diabaikan. Pemerintah dan inventor harus menghormati dan hak komunitas lokal dan masyarakat adat yang ada di sekitar.”

Masyarakat sekitar Dieng, bertani dan dekat dengan PLTP. Foto: A. Asnawi/Mongabay Indonesia

Masyarakat sekitar Dieng, bertani dan dekat dengan PLTP. Foto: A. Asnawi/Mongabay IndonesiaBangun citra positif

Melky Nahar, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) memberikan beberapa catatan untuk konteks keterlibatan Jepang dalam pendanaan proyek PLTP di Sumbar ini. Dia tengarai, ada upaya membuat narasi besar untuk membentuk perspektif positif atas proyek ini.

Gembar-gembor proyek ini seakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan lapangan kerja masyarakat tetapi, bukti empiris dari berbagai lokasi PLTP di Indonesia menunjukkan sebaliknya.

Data yang dia peroleh, investasi JBIC untuk proyek Muara Laboh II ini US$138 juta atau Rp2,1 triliun. Bahkan, bila pun gabung dengan besaran pinjaman dari lembaga lain, seperti Asian Development Bank (ADB) dan bank swasta Jepang hanya berkisar US$370 juta atau Rp5,7 triliun. “Masih jauh di bawah Rp8,2 triliun, sebagaimana yang disampaikan ke media,” katanya.

Karakter proyek geothermal, kata Melky, padat modal dengan serapan tenaga kerja rendah.

“Artinya, masyarakat sekitar yang diharapkan “sejahtera” justru sering hanya menjadi penonton atau bahkan korban. Bahkan, di beberapa tempat seperti di Flores, Dieng, dan lain-lain, aktivitas proyek menyebabkan konflik sosial dan hilangnya ruang hidup produktif warga,” jelas Melky.

Dari sisi keselamatan dan lingkungan, kehadiran geothermal acapkali memunculkan dampak tak berkesudahan. Kendati klaim PLTP sebagai energi ramah lingkungan, temuan lapangan menunjukkan teknologi ini memiliki risiko signifikan.

Aktivitas pengeboran dan pengoperasian sumur geothermal dapat melepaskan gas beracun seperti hidrogen sulfida, metana, dan amonia. Di PLTP Sorik Merapi, Sumatera Utara (Sumut), misal, warga mengalami keracunan massal akibat menghirup gas beracun.

“Pun demikian dengan di Dieng, Jawa Tengah. Di PLTP Baturraden, di hampir seluruh operasi geothermal, terjadi pencemaran air yang menyebabkan sumber mata air masyarakat mengering.”

Persoalan lain, dari aspek kebencanaan. Lokasi PLTP Muara Laboh II tercatat sebagai wilayah paling aktif secara seismik di Indonesia. Lokasi itu berada di jalur subduksi megathrust dan masuk lintasan sejumlah sesar aktif seperti Sesar Sianok, Sumani, dan Suliti, yang berpotensi memicu gempa hingga magnitudo 8,9.

Aktivitas geothermal berpotensi menimbulkan gempa terpicu aktivitas manusia atau induced seismicity. Melky contohkan, pengalaman di PLTP Gunung Salak yang menjadi peringatan bahwa aktivitas pengeboran bisa memperparah kerentanan seismik.

“Yang lebih ironis, lembaga keuangan Jepang yang kini tampil sebagai pendukung “energi bersih” ini memiliki rekam jejak kuat dalam pendanaan proyek energi kotor di Indonesia.”

Menurut Melky, JBIC adalah pendana utama PLTU Cirebon dan Batang. Dua proyek batubara tersebut menuai kecaman luas karena merusak lingkungan dan menyebabkan konflik agraria.

“Artinya, JBIC bukan aktor baru yang tiba-tiba ‘bertobat ekologis’, melainkan bagian dari arsitek energi fosil Indonesia. Strategi mereka kini tampak bergeser: dari batubara ke panas bumi, dari polusi terbuka ke ekstraksi tersembunyi.”

Dia bilang, transisi energi seharusnya peralihan dari sistem yang menindas ke sistem adil dan partisipatif. Bila transisi hanya mengganti sumber energi tanpa membongkar struktur ketidakadilan dan perampasan, kata Melky, bukan perubahan, melainkan penyamaran.

“Proyek geothermal di Sumatera Barat, dengan klaim investasi jumbo, kesejahteraan, dan ramah lingkungan itu, hanyalah kemasan baru dari model pembangunan lama yang ekstraktif dan menyingkirkan rakyat,” katanya.

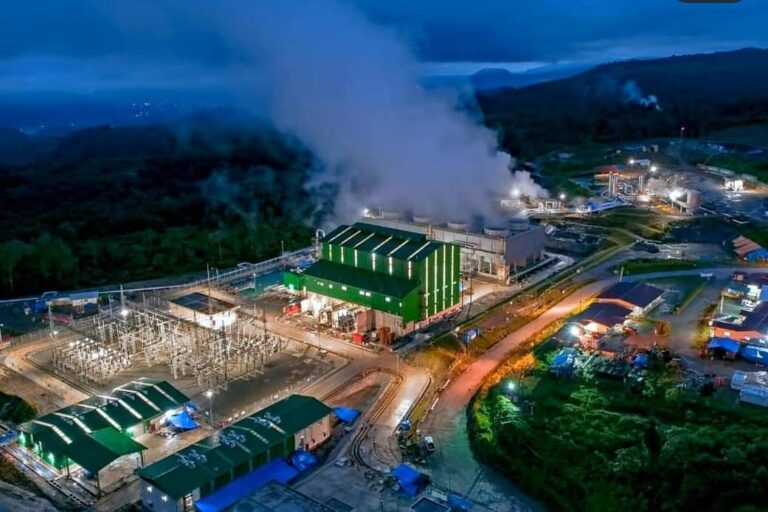

PLTP Muara Laboh di Sumbar. Rencana pengembangan tahap II dikhawatirkan meningkatkan dampak lingkungan dan sosial. Foto: KESDM

PLTP Muara Laboh di Sumbar. Rencana pengembangan tahap II dikhawatirkan meningkatkan dampak lingkungan dan sosial. Foto: KESDMAbaikan dampak

Beyrra Triasdian, Renewable Energy Portofolio Manager Trend Asia mengatakan, transisi energi di Indonesia acapkali terfokus pada pembangkit-pembangkit besar. “Yang tentu saja memiliki risiko lingkungan dan dampak sosial yang besar,” katanya.

Pembangunan PLTP I sebelumnya sarat dengan sejumlah persoalan. Misal, pembebasan lahan penuh paksaan dan tidak adil. Karena itu, tidak mengherankan bila rencana lanjutan proyek lanjutan proyek ini mendapat pertentangan di masyarakat.

Solusi transisi energi tidak boleh membuat masalah baru dan menerapkan prinsip perlindungan hak masyarakat secara ketat. Dampak pada kesehatan dan lingkungan, juga seringkali terabaikan.

Belajar dari PLTP Sorik Marapi, ada risiko kebencanaan sulit dicegah. Keracunan akibat kebocoran H2S menyebabkan kematian di sana, di samping fenomena keracunan berulang yang terus menerus hingga kini. Karena itu, dia mendesak agar rencana PLTP Muara Laboh tahap II dikaji ulang. “Tidak selayaknya proyek dengan risiko tinggi seperti ini lalai terhadap kepentingan masyarakat sekitar.”

*****

PLTP Muara Laboh II Khawatir Perburuk Kondisi Lingkungan dan Masyarakat

3 months ago

105

3 months ago

105