Buku Fikih Transisi Energi Berkeadilan baru terbit. Buku ini merupakan upaya keras atau pemikiran mendalam atau ijtihad baru (fresh ijtihad) melalui proses kolektif antara ulama muda di Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah bersama sejumlah jaringan yang merupakan ahli isu energi dan kebijakan publik. Buku ini menawarkan sesuatu yang baru di tengah kepungan krisis iklim yang mengancam kehidupan kita.

Hal pertama yang menarik dalam buku ini adalah memikirkan kembali (rethinking) makna fikih yang selama ini cenderung sebagai kata benda yang statis. Para penulis buku ini berhasil membuktikan kalau fikih Islam itu sesuatu yang dinamis, persis seperti makna awal fikih (fiqh, Arab) yaitu pemahaman (al-fahm, Arab).

Dalam buku ini, fikih untuk melihat persoalan penting yang menjadi satu jantung utama kehidupan, yaitu energi. Inilah hal kedua yang menarik dari buku ini. Tak berlebihan jika saya menyebut buku ini sebagai buku pertama mengenai fikih transisi energi berkeadilan.

Diskursus energi, lebih tepatnya ekonomi politik energi atau ekologi politik energi, makin mendapatkan perhatian dunia internasional, seiring makin memburuknya planet bumi dampak krisis iklim. Penggunaan energi sejak revolusi industri di Eropa, dan negara-negara utara lain,- berasal dari energi fosil–, terutama batubara dan minyak bumi.

Para ahli dari berbagai komunitas ilmiah internasional melakukan berbagai studi mengenai seberapa banyak dan seberapa dalam dampak energi fosil memanaskan planet bumi.

Para ahli dari Universitas Oxford mempublikasi negara mana saja yang paling dalam platform Our World in Data. Sejak 1751, sampai 2023, Amerika Serikat mengeluarkan paling banyak CO2 daripada negara lain, sekitar 431 miliar ton.

Secara historis, negara ini bertanggung jawab atas 25% emisi global. Lalu, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa secara histori memproduksi emisi CO2 sebesar 22% dari total emisi global.[1]

Selain negara, terdapat aktor lain yang terbukti menghasilkan emisi dalam jumlah sangat banyak, yaitu, korporasi besar, terutama multinasional.

Berdasarkan data Carbon Majors terdapat 122 industri yang mengemisi sebesar 72% emisi CO2 sejak 1854 hingga 2022.[2] Jika bikin pengelompokan, emisi global itu dari empat komoditas, yaitu, batubara, minyak, gas alam, dan semen.

Berbagai kalangan dari organisasi lingkungan seperti Walhi Kalbar, maupun pegiat lingkungan dan masyarakat, tergabung dalam Aliansi Kalimantan Barat Tolak PLTN, protes wacana ini. Foto: Walhi Kalbar

Berbagai kalangan dari organisasi lingkungan seperti Walhi Kalbar, maupun pegiat lingkungan dan masyarakat, tergabung dalam Aliansi Kalimantan Barat Tolak PLTN, protes wacana ini. Foto: Walhi KalbarEkonomi politik energi yang selama ini negara-negara utara kuasai dan kendalikan terbukti melahirkan akumulasi emisi, ketidakadilan, serta pemanasan planet bumi hingga pendidihan planet bumi. Inilah maksud dari krisis iklim menyebabkan bumi keluar dari keseimbangan. Krisis iklim sangat kompatibel dengan istilah fasad yang Al-Isfahani defenisikan sebagai “keluarnya sesuatu dari keseimbangan” (khurūj al-sya’i ‘anil i’tidāl).[3]

Lebih lanjut, planet bumi telah keluar dari keseimbangan karena akumulasi emisi tanpa henti. Emisi itu dari penguasaan ekonomi politik akibat kolonialisme yang umurnya sangat panjang serta komoditas berasal dari energi kotor. Pada titik ini, terdapat hubungan sangat kuat antara krisis iklim dengan kolonialisme.

Kolonialisme, sebagaimana Naomi Klein jelaskan, merupakan rahim dari paradigma ekstraktivisme yang memandang bumi sebagai ruang kosong alias tidak mempunyai pemilik.

Kolonialisme dan ekstraktivisme jadikan bumi sebagai garis depan penaklukan, bukan rumah bersama.[4] Dalam bahasa lain, eksploitasi sumber-sumber energi, terutama batubara dan minyak bumi untuk melayani kepentingan negara-negara industri. Ini merupakan skema kolonialisme sejak dulu hingga kini.

Buntut langgengnya penguasaan sumber-sumber energi dan krisis iklim yang mengancam planet bumi, muncullah desakan transisi energi untuk masa depan lebih adil.

Namun, dalam praktik transisi energi selalu melahirkan problem baru yang lebih besar akibat pendekatan parsial dan hanya berbasis komoditas. Dalam konteks inilah kita patut melihat aspek keadilan dalam diskursus transisi energi penting untuk jadi jangkarnya.

Jadi, diskursus fikih transisi energi berkeadilan yang buku ini tawarkan memiliki sejumlah dimensi penting.

Pertama, buku ini mengajak menyelami diskursus fikih yang sangat khas, mulai tashawwurul mas’alah (memetakan konteks permasalahan), lalu membahas fikih sebagai disiplin ilmu Islam dinamis dan progresif. Selanjutnya, membahas norma berjenjang mulai dari nilai dasar (al-qiyam al-asasiyyah), lalu prinsip umum (al-ushul al-kulliyah), dan bagaimana mengimplementasi fikih ini (tathbiq) secara lebih operasional. Inilah bangunan fikih yang dimaksud oleh para penulisnya.

Kedua, buku ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan tekstual (bayani), rasional-saintifik (burhani), dan kearifan spiritual (irfani) dalam membaca masalah sekaligus merumuskan tawaran solusinya. Inilah pendekatan yang khas dalam metodologi (manhaj) di Muhammadiyah, khusus dikembangkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah.

Lebih jauh, buku ini menegaskan pentingnya ijtihad kolektif yang melibatkan para pakar di berbagai bidang untuk membaca dan memecahkan persoalan kekinian.

Ketiga, mengubah penguasaan energi yang selama ini berbasis pada penguasaan komoditas oleh korporasi skala besar menuju penguasaan berbasis masyarakat yang menggunakan prinsip syura atau musyawarah. Poin ini tentu sejalan dengan perintah UUD 1945, khusus Pasal 33 ayat 3 dan 4.

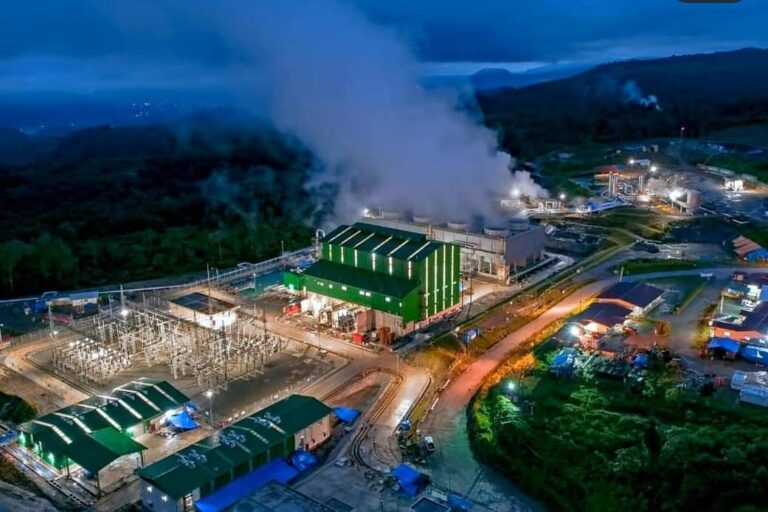

Keempat, mengubah penggunaan energi berbasis fosil menuju energi yang terbarukan serta lebih beragam dan kaya berbasis pada sumber-sumber energi lokal yang melimpah di negeri ini. Poin ini mengajak pembaca memahami betul sumber-sumber energi yang melimpah di Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Dalam bahasa lain, buku ini hendak mengajak semua membaca kembali sumber-sumber energi yang mampu melahirkan kemaslahatan lebih luas dan jangka panjang. Ia bukan kemudharatan yang terkemas dengan cangkang maslahat, namun sangat partikular dan jangka pendek.

Kelima, buku ini mengajak pembaca untuk memetakan peluang intervensi guna mendorong transisi energi berkeadilan mulai dari level global, nasional, komunitas, sektor swasta, bahkan individu.

Dengan demikian, buku ini selain sangat diskursif, juga dapat menjadi pedoman advokasi kebijakan di ruang publik.

Keenam, buku ini menggarisbawahi bahwa transisi energi itu tak bermakna hanya peralihan teknis dan operasional semata, penting memastikan dimensi keadilan menjadi jantung utamanya.

Makna keadilan di sini adalah yang mempertimbangkan kepentingan generasi akan datang (keadilan antagenetrasi) sekaligus kepentingan non manusia (keadilan multi spesies).

PLTU batubara di kawasan industri nikel, PT IWIP di Halmahera, Maluku Utara. Foto: Rabul Sawal/Mongabay Indonesia

PLTU batubara di kawasan industri nikel, PT IWIP di Halmahera, Maluku Utara. Foto: Rabul Sawal/Mongabay IndonesiaKeadilan iklim

Transisi energi berkeadilan merupakan satu cara yang sangat penting untuk sampai pada keadilan iklim (climate justice). Krisis iklim dampak akumulasi emisi dari energi kotor merupakan nuah dari ketidakadilan sosial-ekonomi yang selama ini masyarakat negara-negara selatan rasakan.

Sebagaimana Bali Principles of Climate Justice[5], dalam konteks transisi energi berkeadilan, climate justice menegaskan sejumlah hal.

- Moratorium atas semua eksplorasi dan eksploitasi bahan bakar fosil baru, moratorium atas pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir baru, penghentian penggunaan tenaga nuklir di seluruh dunia, dan moratorium pembangunan skema hidro skala besar.

- Terwujudnya penggunaan sumber daya energi bersih, terbarukan, dikendalikan lokal, dan berdampak rendah demi planet yang berkelanjutan bagi semua makhluk hidup.

- Hak semua orang terlindungi, termasuk masyarakat miskin, perempuan, masyarakat pedesaan dan masyarakat adat, untuk memiliki akses terhadap energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

- Terjaminnya hak semua pekerja yang bekerja di industri ekstraktif, bahan bakar fosil, dan industri penghasil gas rumah kaca lainnya untuk mendapatkan lingkungan kerja aman dan sehat. Juga tanpa paksaan memilih antara mata pencaharian tidak aman berdasarkan produksi yang tidak berkelanjutan dan pengangguran.

- Mencegah kepunahan budaya dan keanekaragaman hayati akibat perubahan iklim dan dampak terkaitnya.

- Terwujudnya model sosial ekonomi yang melindungi hak-hak dasar atas udara bersih, tanah, air, makanan, dan ekosistem yang sehat.

- Terlindunginya hak-hak masyarakat yang bergantung pada sumber alam sebagai mata pencaharian dan budaya mereka. Juga, untuk memiliki dan mengelola sumber daya itu secara berkelanjutan, dan menentang komodifikasi alam dan sumber dayanya.

- Terlaksananya kebijakan publik berdasarkan pada rasa saling menghormati dan keadilan bagi semua orang, bebas dari segala bentuk diskriminasi atau bias.

- Terjaminnya hak masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara efektif di setiap tingkat pengambilan keputusan, termasuk penilaian kebutuhan, perencanaan, implementasi, penegakan dan evaluasi. Juga, penegakan ketat prinsip persetujuan berdasarkan informasi awal, dan hak untuk mengatakan “tidak.”

Dalam situasi krisis makin akut, upaya membangun pengetahuan dan pemahaman sebagai bagian dari ekoliterasi, sebagaimana buku ini tunjukkan, sangat penting dan relevan.

Dalam hal ini, Fritjop Capra menegaskan, krisis lingkungan hidup global adalah buah dari kekeliruan cara pandang yang sudah lama terlembaga. Untuk mengatasi itu, penting gerakan ekoliterasi guna mewujudkan masyarakat adil dan berkelanjutan.

“Memahami prinsip-prinsip pengorganisasian komunitas ekologis (ekosistem) dan menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan komunitas manusia yang berkelanjutan. Kita perlu merevitalisasi sedemikian rupa komunitas-komunitas kita —termasuk komunitas pendidikan kita, komunitas bisnis kita, dan komunitas politik kita— agar prinsip-prinisp ekologi bisa diwujudkan di dalam komunitas-komunitas tersebut sebagai prinsip-prinisp pendidikan, manajemen, dan politik.”[6]. Begitu ekoliterasi yang Capra maksud.

Referensi:

[1] Selengkapnya, Who has contributed most to global CO2 emissions? dalam tautan: https://ourworldindata.org/contributed-most-global-co2

[2] Selengkapnya, The Carbon Majors Database https://carbonmajors.org/briefing/The-Carbon-Majors-Database-26913

[3] Al-Raghib Al-Isfahani, al-Mufradat fi Gharibil Qur’an (Beirut: Darul Ma’rifah, tanpa tahun), h. 379

[4] Naomi Klein, This Change Everything: Capitalism vs The Climate, (Toronto: Alfred A. Kopf Canada, 2014), h. 148-149

[5] Selengkapnya silakan akses www.ejnet.org/ej/

[6] Fritjof Capra, The Web of Life: A New Understanding of Living Systems, (London: Flamengo, 1997) h. 297.

- Penulis: Parid Ridwanuddin adalah Manajer Program Green Faith Indonesia. Tulisan ini merupakan opini penulis.

Seorang pekerja membersihkan panel surya pembangkit listrik di PLTS Tanjung Uma, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Foto ; Yogi Eka Sahputra/Mongabay Indonesia

Seorang pekerja membersihkan panel surya pembangkit listrik di PLTS Tanjung Uma, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Foto ; Yogi Eka Sahputra/Mongabay Indonesia********

1 month ago

45

1 month ago

45

![Ada Pembangkit Panas Bumi, Warga Rantau Dedap Tak Nikmati Listriknya [2]](https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2025/02/Kampung-Rantau-Dedap-tanpa-penerangan-listrik-PLN-meski-dekat-dengan-pembangkit-PLTP-SERD-1-768x512.jpg)