- Konflik agraria yang berujung kriminalisasi masih marak di tanah air. Tidak hanya laki-laki, kaum perempuan pun jadi sasaran.

- Fatrisia Ain, Koordinator Forum Petani Plasma Buol, jadi salah satunya. Padahal, dia hanya mendampingi petani di daerahnya melawan Hardaya Inti Plantation (HIP), perusahaan sawit yang beroperasi 3 tahun lebih cepat daripada Hak Guna Usaha mereka yang terbit 1998.

- Kondisi serupa dialami Elda Nenti, ibu rumah tangga asal Kabupaten Seluma, Bengkulu. Ia bergabung dengan Komunitas Perempuan Desa Pasar Seluma, menolak tambang pasir besi di wilayah mereka sejak 2010.

- Fatia Maulidiyanti, aktivis HAM yang sempat dikriminalisasi karena konten siniarnya yang menyinggung Luhut Binsar Panjaitan, menyebut perjuanganya tidak seberapa dibanding masyarakat tingkat tapak. Menurutnya, suara masyarakat tidak boleh dibeli perusahaan.

Konflik agraria berujung kriminalisasi masih marak di tanah air, termasuk, menyasar para perempuan. Fatrisia Ain, Koordinator Forum Petani Plasma Buol, Sulawesi Tengah, salah satunya. Padahal, dia hanya mendampingi petani di daerahnya melawan PT Hardaya Inti Plantation (HIP), perusahaan sawit yang beroperasi tiga tahun lebih cepat daripada hak guna usaha mereka yang terbit 1998.

Sepanjang 2024, terjadi kriminalisasi terhadap 23 petani dan aktivis yang berkonflik dengan HIP. Tujuh di antaranya perempuan, termasuk dia.

Mereka kena tuduh melakukan pendudukan lahan dan penghasutan pada petani yang melakukan aksi penghentian operasional kebun saat itu.

“Saya dengan Seniwati (rekannya) dianggap sebagai dalang dari upaya penghentian oleh petani, yang walaupun sejujurnya itu upaya bersama dan hasil musyawarah,” katanya.

Dia jalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Tengah, Maret 2024. Fatrisia dan teman-teman seperjuangan juga mendapat teror, baik langsung maupun online.

Konflik dengan HIP mulai sejak 1995. Sawah, kebun kopi, dan kebun cokelat petani lokal digusur perusahaan tanpa ganti rugi.

Program kemitraan perusahaan pun tidak adil dan sudah ada keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sekitar 6.746 hektar lahan masyarakat untuk skema kemitraan sepanjang 2008-2011.

Meski sudah memiliki HGU sekitar 22.780,866 hektar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan izin pelepasan kawasan hutan seluas 9.964 hektar pada 2018 melalui SK 517/2018. Selain izin ini bermasalah, konflik lahan pun menjadi lebih parah karena kelompok tani perorangan hanya memiliki total 3.884 hektar lahan.

“Kami melihat kemitraan sawit yang berjalan di Kabupaten Buol itu sebagai skema perampasan tanah atau land grabbing HIP.”

Fatrisia bilang, korporasi “memaksa” masyarakat menyerahkan lahan mereka untuk jadi mitra.

Penguasaan lahan milik masyarakat di desa oleh HIP berdampak pada sekitar 4.934 pemilik lahan, sekitar 3,3% penduduk Boul, dengan skema revitalisasi perkebunan dan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA).

“Semua data hasil produksi dipegang perusahaan. Perjanjian kerja sama juga dibuat dengan tidak adil, karena pihak perusahaan didukung oleh tim hukumnya, sementara pihak koperasi tidak.”

Ketidakadilan ini yang membuat Fatrisia dan masyarakat melawan. Tetapi mereka malah harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Para petani plasma di Buol, terus berupaya mendapatkan tanah mereka kembali. Foto: Sarjan Lahay/Mongabay Indonesia

Para petani plasma di Buol, terus berupaya mendapatkan tanah mereka kembali. Foto: Sarjan Lahay/Mongabay IndonesiaKondisi serupa dialami Elda Nenti, ibu rumah tangga asal Kabupaten Seluma, Bengkulu. Dia bergabung dengan Komunitas Perempuan Desa Pasar Seluma, menolak tambang pasir besi di wilayah mereka sejak 2010.

Dia bilang, penahanan warga sempat terjadi pada 2010-2011. Aparat mencokot mereka yang menduduki pasir besi dan menginap di lokasi karena kaum pria yang dianggap anarkis.

Perusahaan hendak masuk kembali pada 2018 dan sudah datang ke kantor desa. tetapi warga kompak menolak.

“Tapi, mereka tanpa izin masuk lagi ke desa pada 2021,” kata Elda.

Warga pun kembali sepakat menduduki kantor perusahaan selama 4-5 malam. Kala itu, lebih banyak perempuan yang menginap untuk mencegah anarkisme tetapi polisi berusaha membubarkan mereka di hari keempat.

“Sebanyak 10 orang ditahan, dua perempuan.”

Elda bilang, masyarakat tidak mau desa mereka tinggal cerita karena penambangan pasir besi. Makanya mereka berjuang dengan gigih.

Tidak hanya menduduki perusahaan, mereka pun demo ke kantor bupati, Kantor gubernur, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kami diancam, dilecehkan secara verbal, dilaporkan perusahaan kepada aparat dengan tuduhan perusakan gerbang. Kami sebetulnya sangat sakit dengan perjuangan kami, tidak ada yang mendengar,” katanya sembari meneteskan air mata.

Perjuangan warga membuahkan hasil. Perusahaan tidak jadi menambang di desa mereka. Warga, tidak ingin perusahaan kembali lagi ke desa mereka.

Fatia Maulidiyanti, aktivis HAM yang sempat kena kriminalisasi karena konten siniarnya yang menyinggung Luhut Binsar Panjaitan, menyebut perjuanganya tidak seberapa dibanding masyarakat tingkat tapak. Menurut dia, suara masyarakat tak boleh terbeli perusahaan.

“Kita selalu dihadapkan, kalau kita tidak mendukung agenda pembangunan, kita itu adalah orang-orang yang subversif, pada akhirnya, harus berhadapan sama senjata, berhadapan sama brutalitas aparat, berhadapan sama banyak sekali ruang-ruang ancaman lainnya,” katanya.

Menurut dia, perjuangan di lapangan dan persidangan merupakan bentuk ujian untuk ketahanan dan konsistensi di jalur perjuangan.

Kompromi dengan oligarki merupakan bentuk pembungkaman yang menyeramkan. Mereka yang berkompromi karena uang dan jabatan akan memberikan efek terhadap gerakan dan generasi berikutnya.

“Kalau kita tidak konsisten atau akhirnya menyerah dan meminta maaf terhadap orang-orang yang sudah melakukan kekerasan tadi, maka kita memberikan peluang orang-orang ini untuk terus melakukan pola kekerasan tersebut di generasi-generasi berikutnya.”

Ancaman yang berlapis-lapis terhadap pejuang lingkungan, katanya, tidak boleh membuat pejuang lingkungan mundur, malah harus lebih menguatkan perlawanan. Terutama, pada perempuan yang alami dampak berlapis, baik secara fisik, domestik, dan identitas gender mereka.

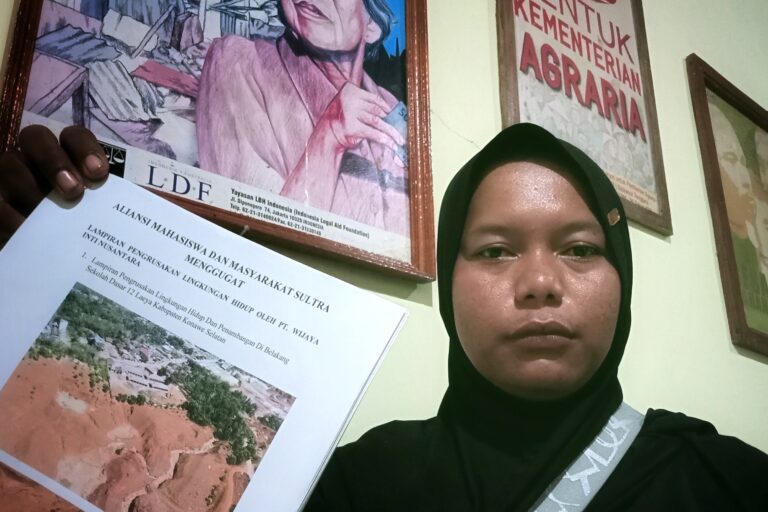

Hasilin (21), penolak tambang nikel yang dikriminalisasi memperlihatkan temuan dugaan aktivitas penambangan PT WIN yang tidak ramah lingkungan dan cacat prosedural di sekitar pemukiman warga Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Foto: Riza Salman/Mongabay Indonesia

Hasilin (21), penolak tambang nikel yang dikriminalisasi memperlihatkan temuan dugaan aktivitas penambangan PT WIN yang tidak ramah lingkungan dan cacat prosedural di sekitar pemukiman warga Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Foto: Riza Salman/Mongabay IndonesiaAnti SLAPP

Berkaca pada kasusnya, kata Fatia, tidak ada payung hukum kuat untuk melindungi aktivis di Indonesia. Bahkan, pejabat negara atau penegak hukum tidak mengerti konsep anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).

Dia justru disebut pelanggar HAM dalam kasusnya. “Definisi HAM itu kan dia bergeraknya secara vertikal. Yang bisa melakukan pelanggaran HAM itu adalah negara ataupun … aktor-aktor yang ada di dalamnya.” Jadi, bukan masyarakat yang menjadi pelanggar HAM. Kalau masyarakat merupakan pelanggaran hukum atau hak.

Satrio Manggala, Manajer Kajian dan Kebijakan, Walhi Nasional, menyebut, belum ada definisi jelas tentang SLAPP di Indonesia.

Catatan Walhi, terdapat 1.131 orang mengalami kekerasan dan kriminalisasi karena memperjuangkan hak-hak mereka sepanjang 2014-2024.

Rinciannya, 548 korban sektor perkebunan, 292 korban KSPN/PSN, 243 korban sektor pertambangan, 15 korban sektor perhutanan, 10 korban infrastruktur, 23 korban sektor lain.

Puncak kekerasan dan kriminalisasi biasa terjadi di akhir pemerintahan karena eksekusi pembangunan juga terjadi di periode itu.

“Ini juga membuktikan tingkat partisipasi negara dalam kasus SLAPP itu juga cukup tinggi atau bisa dikatakan negara sendiri yang memfasilitasi atau justru menjadi pelaku SLAPP kepada masyarakat,” ucap Satrio.

Indonesia, katanya, punya regulasi Pasal 66 Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai instrumen utama anti-SLAPP. Namun regulasi itu terbatas di sektor lingkungan hidup.

Norma pasal ini yang berbunyi ‘Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata’ dia nilai terlalu umum.

“Perdebatannya di birokrat maupun di aparat penegak hukum ‘siapa orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat’. Padahal, pendekatan atas itu kan pendekatan atas konteks seharusnya, bahwa ya setiap orang.”

Selain itu, juga ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8/2022. Juga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10/2024 tentang Pelindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

Satrio menambahkan, Instrumen Anti-SLAPP di Indonesia tidak memiliki dimensi dissuasive atau mampu mengecilkan hati pelapor/penggugat untuk tidak melakukan SLAPP kepada targetnya. Ia juga tidak memiliki dimensi restoratif atau pemulihan.

Dia merekomendasikan Rancangan Undang-undang Partisipasi Publik, membuat definisi SLAPP, kriteria, dan subjek dengan baik.

Lalu, pemerintah membuat prosedur penghentian perkara yang cepat, membuat mekanisme pemulihan bagi korban dan keluarga, dan memberikan perhatian khusus terhadap gender dalam kebijakan anti-SLAPP.

Baginya, setiap orang yang melakukan proses partisipasi publik, katanya, tak boleh kena tuntut pidana maupun perdata. Di negara lain, yang dilindungi ialah perbuatannya, hingga embel-embel “pejuang lingkungan” atau “pembela HAM” tidak penting.

“Sepanjang perbuatan tersebut adalah bentuk partisipasi publik maka dia enggak bisa di pidana maupun digugat secara perdata.”

Di Sulsel, aksi Hari Tani juga menuntut beberapa hal, salah satu menghentikan kriminalisasi petani. Foto: Wahyu Chandra

Di Sulsel, aksi Hari Tani juga menuntut beberapa hal, salah satu menghentikan kriminalisasi petani. Foto: Wahyu Chandra*****

Koalisi Desak Polisi Setop Upaya Kriminalisasi Bambang Hero, Kejagung akan Lindungi

1 month ago

49

1 month ago

49

![Ada Pembangkit Panas Bumi, Warga Rantau Dedap Tak Nikmati Listriknya [2]](https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2025/02/Kampung-Rantau-Dedap-tanpa-penerangan-listrik-PLN-meski-dekat-dengan-pembangkit-PLTP-SERD-1-768x512.jpg)