- Berbagai kalangan termasuk para akademisi mendorong DPR dan pemerintah segera sahkan Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat menjadi Undang-undang. RUU ini belum juga pengesahan, meski sudah berulang kali masuk program legislasi nasional (prolegnas) di DPR. Usulan RUU ini pun sudah sejak 2009.

- Luh Gede Saraswati Putri, akademisi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, berpendapat, harus segera pengesahan RUU ini sebagai bentuk pengakuan, penghormatan dan perlindungan negara terhadap masyarakat adat (indigenous people).

- Erwin Dwi Kristianto, perwakilan Tim Substansi Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mengingatkan, RUU ini juga harus mengatur mekanisme pengakuan masyarakat adat dengan lebih sederhana. Selama ini, pengakuan masyarakat adat masih bersyarat, berlapis dan sektoral. Mekanisme bersyarat dapat ditemui pada UU di sektor kehutanan, pertanahan, pesisir, desa, pemerintahan daerah dan lain-lain dan, pengakuan subjek mensyaratkan produk hukum daerah.

- Ratih Lestarini, sosiolog juga Guru Besar Universitas Indonesia, mengatakan, penyerobotan tanah bukan hanya mengambil sumber penghidupan masyarakat adat, juga mencerabut akar kebudayaan mereka.

Berbagai kalangan termasuk para akademisi mendorong DPR dan pemerintah segera sahkan Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat menjadi Undang-undang. RUU ini belum juga pengesahan, meski sudah berulang kali masuk program legislasi nasional (prolegnas) di DPR. Usulan RUU ini pun sudah sejak 2009.

Luh Gede Saraswati Putri, akademisi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, berpendapat, harus segera pengesahan RUU ini sebagai bentuk pengakuan, penghormatan dan perlindungan negara terhadap masyarakat adat (indigenous people).

Dia ingatkan, masyarakat adat sudah ada sebelum negara Indonesia terbentuk. “Rekognisi terhadap masyarakat adat itu bagian daripada amanat. Kita membayangkan kehidupan bersama yang memang payung besarnya. Atau perspektif besarnya, bagaimana ada penghormatan terhadap martabat manusia itu,” kata Yayas, sapaan akrabnya, April lalu.

Kalau ada pengesahan RUU Masyarakat Adat ini akan membuktikan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekadar jargon. Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, harus termasuk juga di dalamnya masyarakat adat.

“RUU Masyarakat Adat ini, kalau kita pahami secara kritis, kita harus membayangkan, Indonesia itu punya kebanggaan terhadap keberagaman,” katanya.

Lahan sudah dibersihkan untuk cetak sawah food estate di Merauke, Papua. Foto: Yayasan Pusaka

Lahan sudah dibersihkan untuk cetak sawah food estate di Merauke, Papua. Foto: Yayasan PusakaIronisnya, tarian dan simbol-simbol kebudayaan sering muncul di festival atau hari besar. Sayangnya, pemenuhan hak-hak masyarakat adat sering terabaikan.

Yayas berpandangan, RUU Masyarakat Adat juga untuk menjamin tidak ada pengabaian ekspresi adat.

Masyarakat adat, katanya, sebagai komunitas politik berhak mendapatkan rekognisi kewargaan sebagai bagian dari Indonesia dan wajib ada perlindungan.

Selain itu, pengesahan RUU Masyarakat Adat juga Yayas nilai, bisa melindungi sumber penghidupan masyarakat, seperti hak atas tanah dan lingkungan. Saat ini, banyak terjadi penyerobotan tanah milik masyarakat adat. Perempuan dan anak menjadi pihak paling terdampak.

Dia contohkan, warga Rempang, mereka harus pergi dari tanah leluhur untuk proyek Rempang Eco City. Kalau RUU Masyarakat Adat tak kunjung sah, peminggiran ini tak menutup kemungkinan akan berulang.

Menurut Ratih Lestarini, sosiolog juga Guru Besar Universitas Indonesia, penyerobotan tanah bukan hanya mengambil sumber penghidupan masyarakat adat, juga mencerabut akar kebudayaan mereka.

“Tarohlah meskipun negara mengatakan warga Rempang itu direlokasi, ke kampung yang modern. Persoalannya, bukan sekadar kampung modern, tapi ada persoalan spiritual yang terputus,” katanya.

Kiriminasliasi masyarakat adat terjadi di mana-mana. Masa aksi meletakkan berbagai macam poster bentuk dukungan pada Sorbatua Siallagian. Dalam kesempatan itu, mereka juga mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk mencegah konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan perusahaan. Foto: Falahi Mubarok/Mongabay Indonesia

Kiriminasliasi masyarakat adat terjadi di mana-mana. Masa aksi meletakkan berbagai macam poster bentuk dukungan pada Sorbatua Siallagian. Dalam kesempatan itu, mereka juga mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk mencegah konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan perusahaan. Foto: Falahi Mubarok/Mongabay IndonesiaMengapa UU Masyarakat Adat urgen?

Ismala Dewi, Dosen Bidang Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan, hukum menjelaskan aturan penting agar tidak ada benturan kepentingan.

Dalam konteks negara, secara formal aturan yang diakui adalah aturan tertulis (law in book). Namun, dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultural, aturan tidak bisa dipandang sempit. Aturan juga harus dilihat dari segi antropologis.

Dia menyebut, masyarakat adat juga mempunyai aturan tersendiri yang mengatur hidup mereka. Aturan itu, kata Ismala, harus juga negara akui. Apalagi, hukum negara itu tidak bisa menjangkau semua permasalahan hidup mereka.

“Kalau kita mengacu pada pluralisme hukum itu diakui banyak hukum. Karena hukum negara itu tidak bisa menjangkau semua aturan atau permasalahan yang hidup, hingga tidak hanya hukum negara juga hukum di masyarakat yang diakui,” kata Ismala.

Dia menyayangkan yang terjadi saat ini, hukum negara lebih dominan. Ismala mendukung pengesahan UU Masyarakat Adat. Namun, dia mengingatkan, substansi UU harus sesuai kebutuhan masyarakat adat dan melindungi mereka.

Ismala pun mempunyai catatan krusial terkait draf terkahir RUU Masyarakat Adat. Dia berharap, sebelum pengesahan, ada beberapa hal yang perlu kajian lebih lanjut.

Dia pun beri catatan dalam draf RUU itu. Antara lain, Pasal 4 Ayat (2) yang menjelaskan beberapa tahapan dan syarat masyarakat adat mendapatkan pengakuan.

Menurut dia, perlu ada penjelasan lebih lanjut soal pengakuan karena ada kemungkinan masyarakat adat belum terdaftar bukan karena tidak memenuhi syarat, tetapi karena ada berbagai kendala. “Mungkin dari pihak masyarakatnya atau dari panitia atau pemerintah daerahnya.”

Lalu, Pasal 19 terkait perlindungan masyarakat adat. Penjelasan huruf a soal perlindungan masyarakat adat meliputi wilayah. Pada huruf c juga perlindungan meliputi pengembalian wilayah adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai adat istiadatnya. Namun, katanya, tidak ada penjelasan mekanisme seperti apa.

Masih di pasal sama, huruf d menyebutkan, perlindungan masyarakat adat juga termasuk pemberian kompensasi atas hilangnya hak masyarakat adat untuk mengelola wilayah adat atas izin pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Ismala menyoroti, ketentuan itu tidak ada mekanisme. “Apakah harus melalui putusan pengadilan atau tidak?”

Sorotan lain, Pasal 22 yang menyatakan, masyarakat adat berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat sesuai kearifan lokal. Ada beberapa hal yang perlu jelas terkait ketentuan itu. “Salah satunya, bagaimana dengan wilayah yang sudah dikuasai pihak lain?”

Perlu juga, katanya, ada pembatasan jelas maksud pengelolaan oleh negara.

“BUMN/BUMD, kerjasama dan,atau kemitraan dengan pihak asing? Karena BUMDES juga mungkin untuk mengelola?”

Dia juga soroti Pasal 23. Dalam poin pertama, menyebutkan, dalam hal di wilayah adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, negara dapat melakukan pengelolaan atas persetujuan masyarakat adat.

Poin ketiga menyatakan, atas pengelolaan oleh negara itu, masyarakat adat berhak mendapatkan kompensasi dan berhak menerima manfaat utama CSR.

Pemilik ulayat di Merauke, Papua Selatan, yang aksi di Jakarta. Mereka khawatir ruang hidup hilang ketika hadir bisnis pangan skala besar lewat food estate cetak sawah di Merauke. Foto: Greenpeace

Pemilik ulayat di Merauke, Papua Selatan, yang aksi di Jakarta. Mereka khawatir ruang hidup hilang ketika hadir bisnis pangan skala besar lewat food estate cetak sawah di Merauke. Foto: GreenpeaceIsmala menilai, perlu ada mekanisme jelas terkait persetujuan masyarakat yang dimaksud. Sebab, banyak kasus pengelolaan lahan oleh negara tanpa persetujuan masyarakat adat.

Dia ingatkan, RUU Masyarakat Adat hendaknya memperhatikan UU atau peraturan lain sebelumnya yang mengatur mengenai masyarakat adat.

“Sehingga substansi UU Masyarakat Adat menjadi lebih lengkap, sesuai, dan tidak bertentangan dengan peraturan sebelumnya atau bahkan dapat memperbaiki peraturan sebelumnya apabila dianggap peraturan lama tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat adat.”

Erwin Dwi Kristianto, perwakilan Tim Substansi Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mengingatkan, RUU ini juga harus mengatur mekanisme pengakuan masyarakat adat dengan lebih sederhana.

Selama ini, katanya, pengakuan masyarakat adat masih bersyarat, berlapis dan sektoral. Mekanisme bersyarat dapat ditemui pada UU di sektor kehutanan, pertanahan, pesisir, desa, pemerintahan daerah dan lain-lain dan, pengakuan subjek mensyaratkan produk hukum daerah.

Perkumpulan HuMa Indonesia mencatat, setidaknya 461 produk hukum daerah mengatur mengenai masyarakat adat di Indonesia.

Mekanisme berlapis, kata Erwin, terdapat pada pengaturan di Undang-undang sektoral. Di sektor kehutanan, misal, setelah memiliki peraturan daerah sebagai dasar, masyarakat adat harus melewati lapisan, permohonan, verifikasi dan validasi sebelum surat keputusan hutan adat.

Sejauh ini, setidaknya ada 11 jalur dalam aturan sektoral yang mengatur skema pengakuan masyarakat hukum adat dan haknya.

Peneliti Perkumpulan HuMa Indonesia itu bilang, banyak masalah timbul imbas ketidakadaan aturan yang melindungi masyarakat adat, seperti konflik agraria.

Pihak paling sering terdampak dalam konflik agraria, katanya, adalah perempuan adat dan anak. Parah lagi, jarang ada penyelesaian konflik agraria ini.

Riset agraria YLBHI bersama LBH di berbagai daerah selama tiga tahun terakhir menyebutkan, tak ada kemajuan penyelesaian kasus-kasus agraria lama maupun baru, termasuk kasus-kasus agraria di wilayah adat.

Selain itu, banyak kebudayaan masyarakat adat punah, seperti bahasa. UNESCO menyebutkan, setiap dua minggu, satu bahasa hilang.

“Ketika masyarakat adat digusur, tidak cuma tanah saja yang hilang, budaya, termasuk bahasa, juga rentan hilang.”

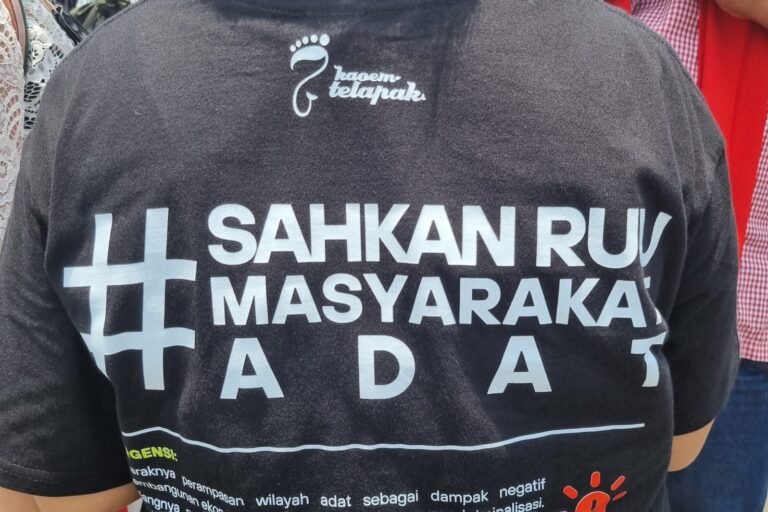

Kaos peserta aksi pun mendesakkan pengesahan RUU Masyarakat Adat. Foto: Sapariah Saturi/Mongabay Indonesia

Kaos peserta aksi pun mendesakkan pengesahan RUU Masyarakat Adat. Foto: Sapariah Saturi/Mongabay Indonesia******

1 month ago

57

1 month ago

57